スマートフォンやパソコンの性能が、わずか数年で大きく進化してきたことに驚いたことがある人も多いでしょう。

「昔のパソコンは動画を再生するだけで重かったのに、今はスマホでも高画質なゲームが動く」──そんな進化の裏には、半導体産業を支配してきた経験則「ムーアの法則」と、それを支える多層的な技術革新があります。

ここでは、なぜ短期間でここまで性能が向上できたのか、そして今後はどのように発展していくのかを、わかりやすく解説します。

性能向上の原動力:ムーアの法則とは?

ムーアの法則とは?

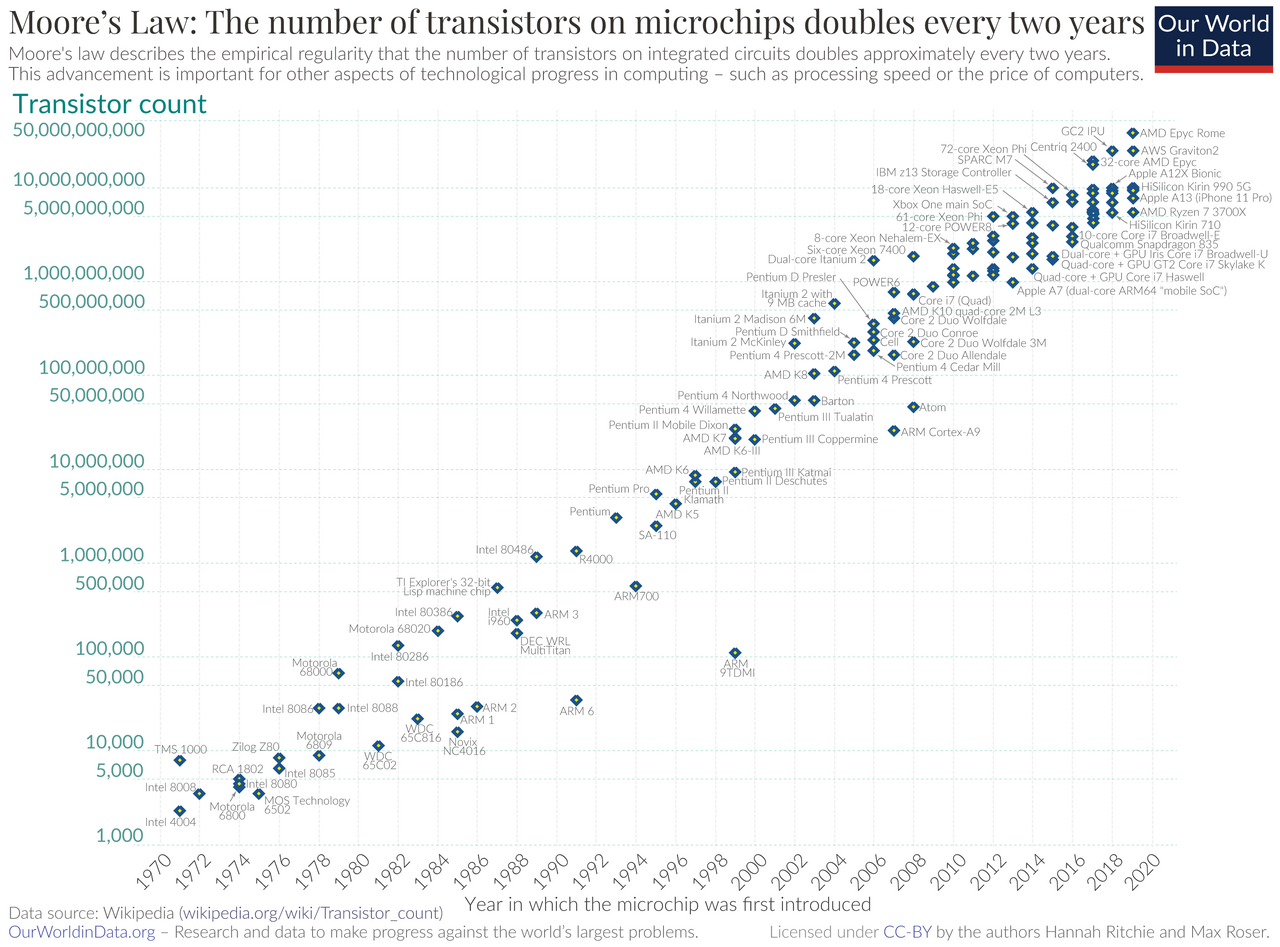

インテル社の共同創設者 ゴードン・ムーア が1965年に発表した法則で、

「半導体チップ上に集積できるトランジスタ(電子スイッチ)の数は、およそ18ヶ月〜2年ごとに倍増する」

つまり、「同じ大きさのチップでも、2年ごとに性能が2倍になる」ということを意味しており、実際に半導体業界はこのペースを長年維持してきました。

トランジスタの微細化がもたらした3つの効果

トランジスタとは、電気のオン・オフを制御して計算や処理を行う半導体の基本部品です。

1つのチップにどれだけ多くのトランジスタを詰め込めるかが、コンピューターの性能を決める大きな要因となります。

ムーアの法則に基づき、半導体メーカーはトランジスタをどんどん小さく(微細化)してきました。

これにより、以下の3つの効果が同時に得られました。

(1) 高速化

トランジスタが小さくなると、電気信号が移動する距離が短くなるだけでなく、トランジスタを駆動するために必要な電流量も減るため、動作周波数(クロック)を上げやすくなります。その結果、処理速度が速くなり、より短い時間で多くの演算ができるようになります。

(2) 低消費電力化

小型のトランジスタは、動作させるたびに発生するスイッチング時の電力が少なくなります。これにより、スマートフォンなどのバッテリー持ちが改善されるだけでなく、チップ全体の発熱も抑えられ、高密度での動作が可能になります。

(3) 低コスト化

1枚のシリコンウェハー(半導体の基盤)から製造できるチップの数が増えるため、単価を下げることができるのです。

これにより、より高性能なデバイスを安価に提供できるようになりました。

微細化の限界が見え始めた現代

しかし、トランジスタのサイズは数ナノメートル(1ナノ=10億分の1メートル)の領域まで小さくなり、ついに「原子レベルの壁」に近づいています。

電子が勝手に漏れ出す「量子トンネル効果」が問題になり、従来の微細化だけでは性能を上げにくくなってきました。

そのため、最近では「単純な微細化」から、「構造そのものの改良」へと発展の方向が変わりつつあります。

新しい進化の形:アーキテクチャの革新

(1) マルチコア化

従来のCPU(中央演算処理装置)は1つの「頭脳」で処理していましたが、

今では複数の「頭脳=コア」を持つ マルチコアCPU が主流です。

- 例:4コアなら4つの処理を同時に実行できる

- 効果:動画編集やゲーム、AI処理などの並列処理性能が飛躍的に向上

これにより、単純なクロック周波数(動作速度)だけでは測れない、実用的な高速化が進みました。

(2) キャッシュメモリの拡充

CPUが必要とするデータを、いちいちメインメモリ(RAM)から取りに行っていたのでは時間がかかります。

そこで、CPUのすぐ近くに高速な記憶領域である「キャッシュメモリ」を設け、

よく使うデータを一時的に保存するようになりました。

- 効果:データの読み出し待ち時間(レイテンシ)を短縮

- 結果:全体的な処理効率が向上

(3) 異種プロセッシング(Heterogeneous Computing)

最近のスマホやPCでは、1種類のチップだけではなく、複数の役割を持つチップを組み合わせて動かす設計が増えています。

- CPU:一般的な処理を担当

- GPU(グラフィックスプロセッサ):画像・映像・AI処理に特化

- NPU(ニューラルプロセッシングユニット):AI専用の演算を効率的に処理

このように、得意分野を分担させることで、性能と効率の両立が可能になりました。

今後の展望:ムーアの法則の「次」

ムーアの法則は今も完全に止まったわけではありませんが、そのペースは明らかに鈍化しています。

そこで、今後の性能向上は「微細化」以外の方向から進むと考えられています。

(1) 3次元構造への移行

これまでの半導体は、薄い平面上にトランジスタを並べていました。

今後はそれを「立体的(3D)」に積み重ねることで、空間を有効活用し、さらなる集積度を実現します。

これはすでに「3D NANDフラッシュメモリ」などで実用化されています。

(2) チップレット構造

1つの大きなチップを作るのではなく、複数の小さなチップ(チップレット)を組み合わせて1つのCPUのように動かす技術です。

これにより、製造コストの抑制と設計の自由度の拡大が可能になります。

AMDやIntel、Appleなどがこの方式を積極的に採用しています。

(3) AIによる設計自動化

近年では、半導体の回路設計にもAI(人工知能)が導入されています。

AIが最適な配置や構造を自動で設計することで、開発期間を短縮し、性能と効率の両立が期待されています。

まとめ

かつては「小さくすれば速くなる」という単純な時代でしたが、

これからは「いかに効率的に動かすか」「どんな処理をどのチップに任せるか」という知的な最適化の時代に入っています。

スマートフォンもパソコンも、これからは「性能の高さ」よりも「用途に応じた最適な構成」が重視されるでしょう。

ムーアの法則が減速しても、技術革新は止まりません。

次の時代のデバイスは、より省エネで、よりスマートな構造によって進化していくのです。

コメント