この記事は「地方病」シリーズの第2回です。前回の記事は以下のカードからご覧いただけます。

共犯者の捜索

日本住血吸虫症の感染経路は水中から皮膚を通じて人に侵入することが明らかになりました。しかし、卵から孵化したばかりの幼生(ミラシジウム)が、どのように発育して再び人に侵入するようになるのかという点については謎のままでした。

中間宿主の存在

研究者の土屋岩保は、孵化直後のミラシジウムをネコやネズミの足に接触させる実験を行いましたが、感染は成立しませんでした。ミラシジウムは48時間以内に死滅することが明らかとなり、この段階では哺乳類に感染する能力を持っていなかったのです。

土屋はミラシジウムが自然界の何らかの生物に寄生し、その体内で感染能力を持つ形態に変化する、すなわち「中間宿主」の存在が必要であるとの考えに至りました。

ミヤイリガイの発見

1911年、土屋の後任として山梨地方病研究部の専任技師に就任した宮川米次は、実験を通じて哺乳動物の体内からミラシジウムとは異なる形態の幼虫(セルカリア)を発見しました。このことにより、日本住血吸虫の生活環には中間宿主が不可欠であることが証明されました。

その後、複数の研究者が中間宿主を特定するための調査を進めました。

1913年、九州帝国大学の宮入慶之助と助手の鈴木稔が、佐賀県の用水路で発見された体長約8ミリの巻貝が日本住血吸虫の中間宿主であることを突き止めました。ミラシジウムがこの巻貝の体内に侵入し、スポロシストを経て感染能力を獲得したセルカリアに成長する過程を確認したのです。

この発見は医学雑誌に発表され大きな反響を呼びました。当初、この貝はカワニナの一種と考えられていましたが、詳細な同定の結果、既存の文献や分類表には記載されていない新種であることが判明しました。地方病関係者はこの貝を、発見者にちなんで「ミヤイリガイ(宮入貝)」と呼ぶようになりました。

宮入は翌年、山梨県を訪れて佐賀で見つけたものと同じ貝が甲府盆地でも多数生息していることを確認。この貝が特定の地域にしか分布していなかったことから、日本住血吸虫症が限られた有病地でのみ発生していた理由も明らかになりました。

ミヤイリガイが中間宿主であると特定されたことにより、この巻貝を駆除すれば住血吸虫の生活環を断つことができ、理論上は病気の新たな発生を防ぐことが可能となりました。

世界に与えた発見の影響

この発見は、日本国内にとどまらず、世界の寄生虫学にも大きな影響を与えました。

1915年には、エジプトでビルハルツ住血吸虫の中間宿主がモノアラガイの一種であること、またマンソン住血吸虫の中間宿主がヒラマキガイ科の巻貝であることが明らかにされました。

こうして、ミヤイリガイの発見は、吸虫類の多くが淡水産巻貝を中間宿主とするという、現代寄生虫学の基礎を築く大発見となったのです。

治療薬の開発と課題

ミヤイリガイの発見によって、地方病の原因と感染メカニズムが明らかとなり、撲滅活動が本格化していきます。しかし、原因の解明に比べて、病気の撲滅にはさらに長い年月を要しました。

治療薬の開発と課題

感染してしまった患者への治療は困難を極めました。日本住血吸虫は血管内に寄生するため、通常の駆虫薬(虫下し)では効果がありませんでした。1918年から1923年にかけて、宮川米次と萬有製薬の共同研究により、スチブナールという注射薬が開発されました。臨床試験で一定の効果が確認され、1923年に実用化されましたが、静脈注射を20回以上行う必要があり、副作用も強く患者の負担は大きいものでした。

その後、1970年代にはドイツの製薬会社が副作用の少ない飲み薬「プラジカンテル」を開発しました。しかし、いずれの薬も体内の寄生虫を駆除するものであり、すでに蓄積された虫卵を除去することはできず、治療は対症療法にとどまりました。

診断精度の向上

感染初期は自覚症状が少なく虫卵が便に現れにくいため、早期診断が難しい状況でした。従来の糞便検査(直接塗抹法)では検出率が低く、感染を見逃すこともありました。

戦後、山梨県地方病研究所ではアメリカ軍の協力を得て、皮内反応などの抗原抗体反応を用いた診断法を導入しました。これにより、MIFC法やAMSIII法などの高感度な検査手法が開発され、住民検診の精度が大きく向上しました。皮内反応を組み合わせることで、感染者のスクリーニングと早期発見が可能となり、早期治療への道が開かれました。

感染防止への啓蒙活動

地方病はミヤイリガイが生息する水辺に触れることで感染するため、川遊びなどによる子供たちの感染防止が重要課題となりました。成長期の感染が将来に大きな影響を与えることから、啓蒙活動が急務とされました。

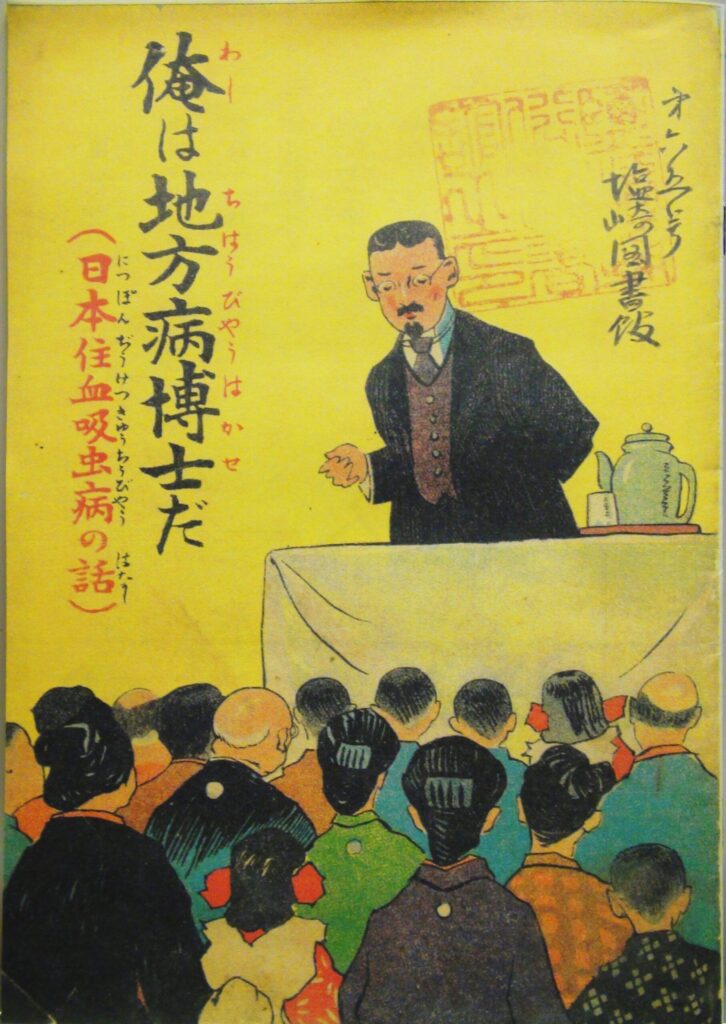

しかし、寄生虫のライフサイクルを子供に理解させるのは困難でした。そのため、山梨地方病研究部は1917年に『俺は地方病博士だ』という多色刷りの絵本型冊子を2万部制作し、有病地の小学生に配布しました。内容は、ミヤイリガイと病原虫セルカリアの関係や水辺の危険性をストーリー仕立てで分かりやすく伝えるもので、授業での読み聞かせや感想文の指導も行われました。

パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16918185による

また、夏場の川遊びによる感染を防ぐために学校での水泳が禁止され、代替として有病地の小中学校にプールを優先的に整備する施策が取られるなど、子供たちへの感染防止が徹底されました。

感染源対策

感染源は、終宿主である人や動物の糞便に含まれる虫卵が水中で孵化し、中間宿主であるミヤイリガイに寄生・発育することにありました。このため、感染の連鎖を断ち切るには糞便の適切な管理が重要とされました。

山梨県では改良型便所の普及や家畜糞便の管理が進められ、野糞の禁止や家畜に「おむつ(糞受け袋)」を装着させる試みも行われましたが、効果は限定的でした。

また、農作業時の感染を防ぐために脚絆や腕袋の着用が推奨されました。動物の感染防止策として、家畜の糞便検査や野生動物の駆除、ペットの管理も徹底されました。

郷土医の活動

中巨摩郡西条村の医師・杉浦健造と娘婿の三郎は、治療と同時に啓蒙活動にも尽力し、ミヤイリガイ撲滅のため私財を投じてアヒルの飼育などに取り組みました。こうした個人の努力がやがて官民一体の撲滅運動につながり、1925年には「山梨地方病撲滅期成組合」が結成されました。

三郎は戦後も地方病対策の中心人物として活躍し、昭和天皇の視察案内や感染予防薬の開発にも貢献しました。彼は1977年に亡くなりましたが、診療所はそのまま保存され2010年に『昭和町 風土伝承館 杉浦醫院』として公開されました。

郷土医たちの多くは地方病の終息を見届けることなくこの世を去りました。

日本住血吸虫の発見に貢献した三神三朗は晩年、盛岩寺にある杉山なかの墓参りに足繁く通ったそうです。

生涯をかけて地方病に向き合い、辞世の句に「川で手を洗いたい」という願いを託し、1957年、85歳でその生涯を閉じました。

参考リンク

- Wikipedia 地方病 (日本住血吸虫症) : https://w.wiki/E9kW

※本記事は、Wikipediaを参考にし、CC BY-SA 4.0ライセンスのもとで要約・再構成しています。

オリジナルの全文はWikipediaの該当ページにてご確認いただけます。

著作権およびライセンスについてはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスに準拠しています。

コメント