かつて山梨県の人々を苦しめた寄生虫病がありました。

それが「地方病」とも呼ばれた、日本住血吸虫症です。

現代ではほとんど耳にすることのない病ですが、明治から昭和にかけて深刻な健康被害をもたらし、地域社会の発展を妨げる原因ともなりました。

この病気はどのような原因で発生し、人々はどのように向き合い、そしてどのようにして日本から姿を消していったのでしょうか。

日本住血吸虫症とは何か

日本住血吸虫症は、寄生虫である「日本住血吸虫」によって引き起こされる病気です。

この寄生虫は、最終宿主であるヒトや哺乳類の血管に寄生し、様々な症状を引き起こします。

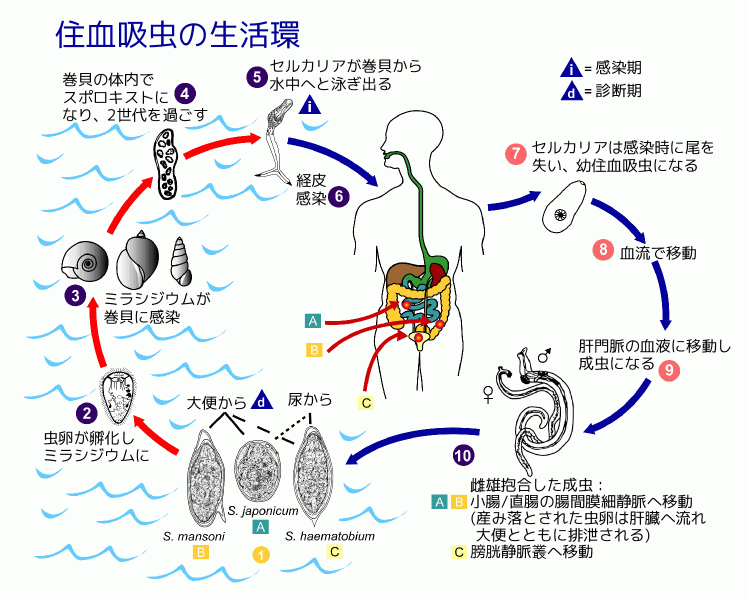

虫卵は排泄物とともに体外に出され水中で孵化し、ミラシジウムと呼ばれる幼生になります。

このミラシジウムが中間宿主である特定の巻貝に寄生し、セルカリアに変化。

そして、このセルカリアが再び水中に泳ぎ出し、経皮感染によって新たな宿主へと入り込むのです。

パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17002344による

地方病と呼ばれた理由

日本住血吸虫症は主に山梨県や広島県、福岡県などの特定の地域でのみ流行していました。

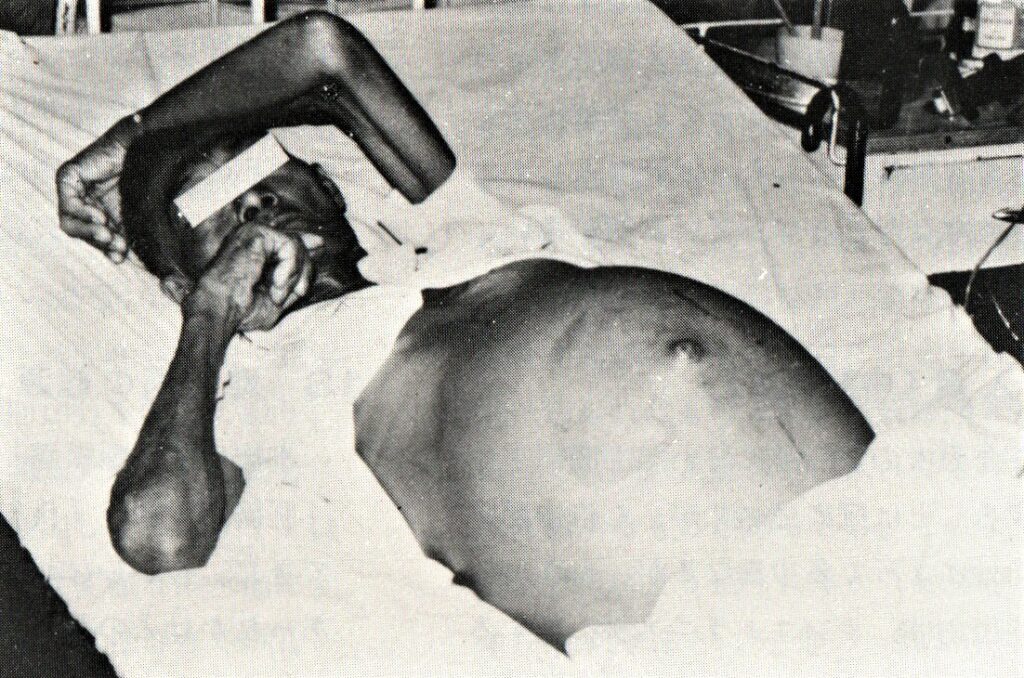

特に山梨県の甲府盆地では有病率が高く、長年にわたり腹水・肝硬変・脾腫などの原因不明の病に苦しむ人々が多く見られました。そのため、いつしか「地方病」と呼ばれるようになったのです。

感染経路と恐ろしい症状

日本住血吸虫の感染は、水中にいるセルカリアが皮膚から侵入することで起こります。農作業や水辺での作業、あるいは単に水に触れるだけでも感染のリスクがありました。

感染初期には、セルカリアが皮膚から侵入した部位にかゆみや発疹(セルカリア皮膚炎)が現れることがあります。セルカリアが体内で成熟し、血管に寄生するようになると、発熱・倦怠感・食欲不振・下痢などの急性症状が現れ、さらに病気が進行し虫卵が肝臓などに沈着すると、炎症や線維化が進み肝硬変や脾腫・腹水といった重篤な慢性症状を引き起こし死に至ります。

特に小児期に感染すると、発育不良や知能障害が見られることもありました。

平和プリント社 山梨地方病撲滅協力会「地方病とのたたかい」より。

パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15875111による

115年にわたる奇病との闘い――山梨県が歩んだ寄生虫撲滅の道

最大流行地の山梨県では115年にも及ぶ、地域住民や研究者、医師と「地方病」の闘いがありました。

本格的な原因究明が始まる以前からも、この地では罹患の疑われる武田家家臣の記録や流行地に嫁ぐ娘を嘆く歌が歌われていました。

〽 中の割(なかのわり)に嫁へ行くなら、買ってやるぞや経帷子に棺桶

ついには、村民全員での離村を陳情する村が出るほど深刻な状況となりました。

原因究明の嘆願

1881年、山梨県東山梨郡春日居村(現・笛吹市)の戸長・田中武平太が、村の中央部小松地区に限定して発生している奇病(地方病)の原因調査を県令・藤村紫朗宛に嘆願書として提出しました。

ここから奇病との本格的な闘いが始まります。

1884年、県が医師を派遣し診察や飲料水調査を行いましたが原因は不明のまま。糞便検査で虫卵が発見され、鉤虫の一種と推察されましたが病気との関連はこの時点では不明でした。

1886年には軍医石井良斉が徴兵検査で、有病地の村の若者の多くが低身長・腹部膨満・手足痩せ・顔色蒼白という深刻な発育障害を示すことを報告。日清戦争直前の富国強兵の時代で兵役適格者減少は国家的問題とされ、軍部は県知事に原因解明を強く要求しました。

以後、行政は地方病対策に本格的に取り組むようになっていったのです。

「献体」が示した重要な手がかり

石和(現・笛吹市)の医師・吉岡順作は、この奇病に早くから関心を持ち、患者の臨床症状を詳細に調べていました。初期に腹痛や血便、黄疸が見られ、やがて肝硬変や腹水を引き起こし、最終的には死に至るケースもありました。患者の発生する地域の地図を作成たところ、水路に沿った形で患者が分布していることがわかり、川や水路との関連を推測しましたが原因はわかりませんでした。

1897年、末期患者の農婦・杉山なかが自身の死後の解剖を希望します。彼女は地方病の症状で苦しみ、吉岡医師の献身的な治療でも効果がなく、それでも病気の原因究明に協力したいと家族と共に県病院(現:山梨県立中央病院)宛に『死体解剖御願(おんねがい)』を提出しました。

杉山なかは解剖願い提出後、間もなく亡くなりました。申し出を受けた県病院長の執刀の下、杉山家菩提寺の盛岩寺境内で屋外解剖が行われました。これは山梨県内で初の病理解剖でした。

解剖には後にこの奇病の解明に貢献する医師の三神三朗も参加していました。

57名もの医師が参加した解剖では、肥大した肝臓に白い斑点や繊維状の付着物、門脈(肝臓に流れ込む静脈のこと)の肥大と結塞部位が確認されました。

この門脈の異常こそが、病気原因解明への大きな手がかりとなりました。

三神と桂田による寄生虫の発見

甲府市大里町(旧・中巨摩郡大鎌田村)で内科を開業していた三神三朗は、杉山なかの解剖に参加した当時24歳の医師でした。三神は県病院の病理技師から「肝臓や腸に多数の大型の虫卵が見つかっている」ことを知らされ、この奇病が新種の寄生虫によるものと確信。自費で顕微鏡を購入し、罹患者の便から今までに見たことのない大型の虫卵を発見しました。

1902年には山梨県医学会が討論会を開催。寄生虫説や遺伝病説などが議論されましたが、因果関係が証明できず、結論は出ないままでした。

この討論会に参加していた病理学者の桂田富士郎は、岡山医学専門学校の教授で肝臓ジストマの研究者でした。

1904年、桂田は討論会で意気投合していた三神を訪ね、協力して罹患者の便検査や病理標本の調査を行います。複数の罹患者の便から以前三神が発見した新種と思われる虫卵を再確認し、県病院から提供された杉山なからの病理標本を改めて詳細に検証し、これらの虫卵が同一であると確信しました。

桂田は肝臓ジストマ研究の経験から虫卵に「蓋」がないことに注目し、これはビルハルツ住血吸虫に似ていると考えました。

桂田と三神は、この虫が消化器官ではなく血管内(特に肝門脈)に寄生すると推測し、病気の原因解明のために寄生虫本体の発見を目指しました。

この奇病は人だけでなく、他の哺乳類にも発症します。彼らは罹患の疑いがあった三神家の飼い猫「姫」を解剖し、肝門脈内から新種の寄生虫の死骸を発見。後に生きた寄生虫の採取に成功し、1904年7月30日に日本住血吸虫(Schistosoma japonicum)として発表しました。

この発見により、奇病の原因が寄生虫病であることが確定します。次はその感染経路やライフサイクルの解明が課題となりました。

感染経路の解明へ

感染経路には当初「経口感染説」と「経皮感染説」の2つの仮説がありました。飲料水による感染が信じられていた地域がある一方で、「泥かぶれ」と呼ばれる水田や川に浸かったところが赤くかぶれる症状が奇病の前兆として経験的に知られており、皮膚感染を疑う声もありました。

1905年、医師の土屋岩保は罹患したイヌやネコの解剖から門脈内のみに寄生虫が見られることを根拠に、飲食物を介した経口感染を主張します。多くの学者も当時の常識に基づき支持しましたが、飲み水の煮沸を徹底したにもかかわらず感染が止まらず、疑問が生じ始めました。

経口感染説を疑問視した風潮から、寄生虫の発見者桂田はイヌ・ネコを、京都帝国大学医学部教授の藤浪鑑はウシ用いて経皮での感染経路を検証します。

4グループに分けた藤浪の実験では、丙・乙グループは全く感染せず、飲食を遮断し水に触れさせた「甲グループ」が感染(何も予防をしなかった丁グループも当然感染)。これは経皮感染を裏付ける結果となりました。

| 経口感染の予防 | 経口感染の予防なし | |

| 経皮感染を予防 | 丙グループ ウシ小屋に隔離して小屋の外には出さない。飲食物は全て煮沸したものを与える。 | 乙グループ ウシの全身を防水用具で覆い、水と接触しないようにして、有病地の水田や小川への出入りを意図的に繰り返す。そこで自由に草を食べさせたり、水を飲ませたりする。 |

| 経皮感染の予防なし | 甲グループ 特製の口袋でウシの口を覆い、飲食できないようにして、有病地の小川や水田への出入りを意図的に繰り返す。飲食物は全て煮沸したものを与える。 | 丁グループ 口にも全身にも、何も施さない。有病地での飲食も行動も完全に自由。 |

皮膚科医の松浦有志太郎は有病地の水田から採取した水に自身の腕を浸す実験を実施。これは経口感染を信じていたが故の人体実験でしたが、最終的に感染。これにより皮膚を通じた感染が確定的となりました。

また、経口感染を主張していた土屋も追実験を行い最終的に自説を撤回。経皮感染を認め学会もその見解に統一されました。

農民が経験的に知っていた「泥かぶれ」は、まさに寄生虫の侵入時の症状でした。

この発見により、清潔に見える自然水でも感染することが明らかになりましたが、予防は非常に困難で、病気撲滅には長い年月を要することになるのです。

参考リンク

- Wikipedia 地方病 (日本住血吸虫症) : https://w.wiki/E9kW

※本記事は、Wikipediaを参考にし、CC BY-SA 4.0ライセンスのもとで要約・再構成しています。

オリジナルの全文はWikipediaの該当ページにてご確認いただけます。

著作権およびライセンスについてはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスに準拠しています。

コメント