1912年4月14日から15日にかけて起こったタイタニック号の沈没事故は、史上最も有名な海難事故のひとつとして世界中に知られています。

この悲劇には、多くの国から多様な背景を持つ乗客が乗り合わせていましたが、その中にはたった一人、日本人の姿もありました。

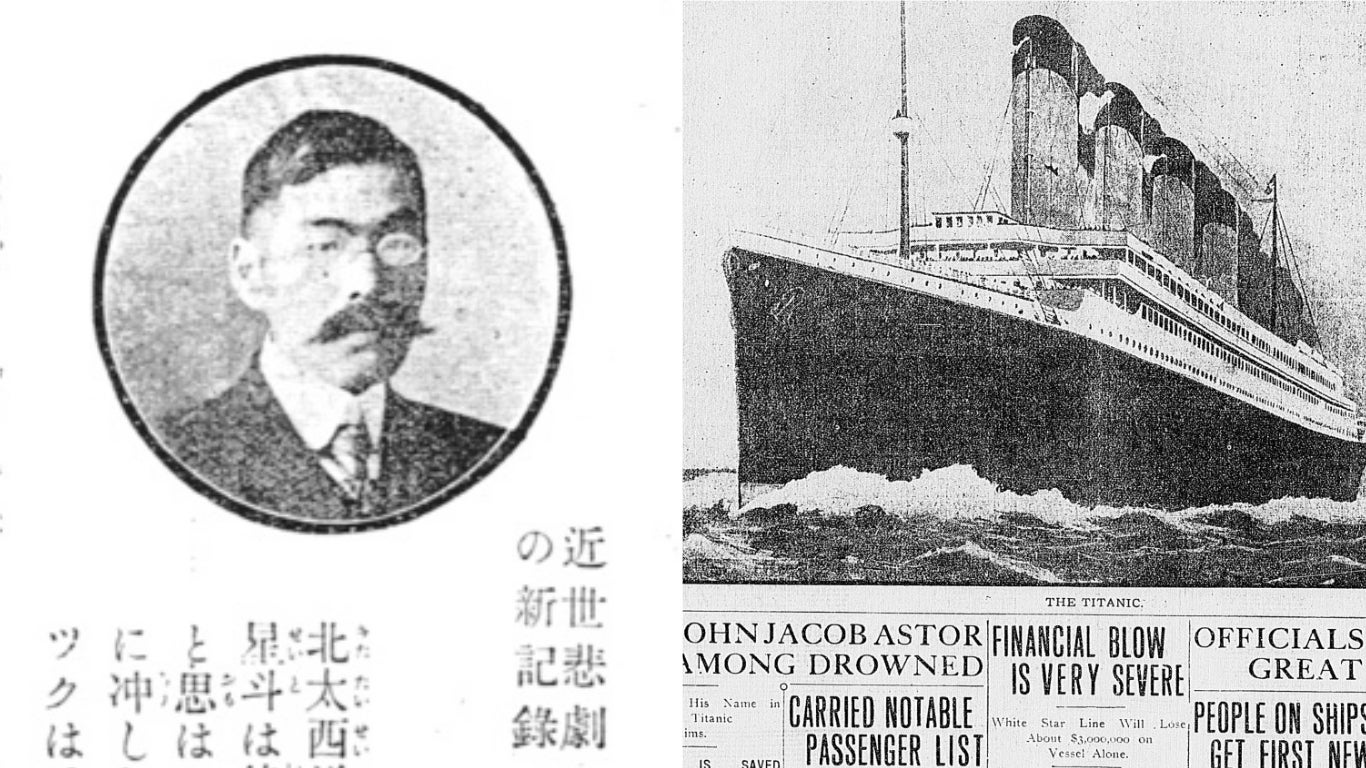

この記事では、タイタニック号に乗船していた唯一の日本人、細野正文(ほその まさぶみ)の人生と、彼の体験が後に日本社会に与えた影響について詳しく紹介します。

タイタニック号に乗船していた唯一の日本人

細野正文(1870–1939)は、当時の鉄道省(現在のJR)の職員でした。公務でヨーロッパを訪れていた彼は、帰国の途上でタイタニック号に乗船することになります。2等船室の乗客として、船の沈没を生き延びた数少ない人物のひとりでもあります。

なぜタイタニックに乗ったのか

もともとは別の船で帰国する予定だった細野氏ですが、何らかの理由で予定を変更し、世界最大の豪華客船であったタイタニック号に乗船することになりました。ロンドンからの帰路、彼はこの豪華客船での旅を選んだのでした。

沈没事故と生還

1912年4月14日午後11時40分頃、タイタニック号は北大西洋で氷山に衝突します。細野氏は当時、船室で休んでいたとされています。

混乱のなか、細野氏は運良く救命ボートに乗ることができ、沈没を免れました。無事に生還した彼ですが、日本に戻ると想像以上に厳しい社会的批判が待っていたのです。

生還者に向けられた冷たい視線

細野氏が帰国した当時、日本ではまだ「武士道精神」が重んじられていた時代で、「女性や子どもを差し置いて男が生き残るのは恥」という考えが根強く存在していました。そのため、彼の生還は「卑怯」「不名誉」といった厳しい言葉で批判されました。

この批判は公私にわたり及びました。鉄道省では昇進の道が閉ざされるなど、職業面でも不遇な扱いを受けたと言われています。細野氏は長年にわたり、心ない偏見に苦しむことになります。

再評価と名誉回復

時が経つにつれ、事故当時の状況についての調査が進み、次のような事実が明らかになりました。

- 細野氏が乗った救命ボートは定員に達していなかった

- 彼の乗船は船員の指示によるものであった

- 極限のパニック状態で、冷静な判断は困難だった

これらの事実から、細野氏の行動は決して「卑怯」なものではなかったことが明確になりました。

こうした調査結果を受けて、細野氏の評価は徐々に変化していきました。極限状況下で生存本能に従って行動したことが、ようやく正当に理解されるようになったのです。

武士道精神と国際的視点の違い

日本社会における価値観

細野氏が受けた批判は、当時の日本社会における「武士道」「犠牲の美徳」といった価値観に根ざしていました。自らの命を投げ打っても義を重んじるという思想が、彼の生還に対する否定的な感情を生み出しました。

欧米との文化的ギャップ

一方、欧米諸国では「女性と子どもを優先する」ことは重視されていましたが、男性の生還を一律に非難するような文化は存在していませんでした。このギャップが、細野氏の体験をより複雑にしていたのです。

歴史的再評価の意義

細野氏の体験が後年に再評価されたことは、単なる名誉回復にとどまらず、当時の日本社会の価値観や国民意識を問い直すきっかけとなりました。彼に向けられた不当な批判は、「生存=恥」とする極端な倫理観がいかに個人を追い詰めうるかを示しています。

また、極限状況における人間の行動を一方的な道徳観で裁くことの危うさも浮き彫りになりました。時代や文化、状況の文脈を無視した評価は、歴史的事実を歪める恐れがあります。こうした事例を振り返ることは、現在の社会においても災害時や緊急時の「正しさ」とは何かを考える重要な手がかりとなります。

まとめ

細野氏の人生は、タイタニック号という悲劇的な出来事の中でも特に異彩を放つ、当時の日本社会の特殊性を映し出したものです。

彼の生還とその後の苦難は、当時の日本社会の価値観、そして国際的な倫理観との違いを象徴する事例でもあります。

現代を生きる私たちは、この出来事を教訓に、災害や非常時における人間の行動をより深く、より寛容な目で見つめ直す必要があります。細野氏の体験は、単なる個人の物語にとどまらず、人間性・文化・道徳について私たちに問いかける、貴重な歴史的教訓と言えるでしょう。

コメント