地震というと、多くの方が「本震」とその後に続く「余震」を思い浮かべるかもしれません。

しかし、地震にはもう一つ重要なタイプ、「群発地震」と呼ばれる現象があります。近年、トカラ列島や能登半島で発生している群発地震が注目を集めています。

今回は、群発地震のメカニズムから過去の代表的な事例まで、わかりやすく解説します。

群発地震とは何か

群発地震は、特定の地域で一定期間に多数の地震が連続して発生する現象です。通常の「本震-余震型」の地震とは異なり、最大規模の「本震」を特定しにくいのが特徴です。

一つの大きな地震(本震)のあとに余震が続く通常の地震とは異なり、似たような規模の地震が断続的に発生し続けるのです。時には震度5や6クラスの地震が立て続けに発生することもあります。

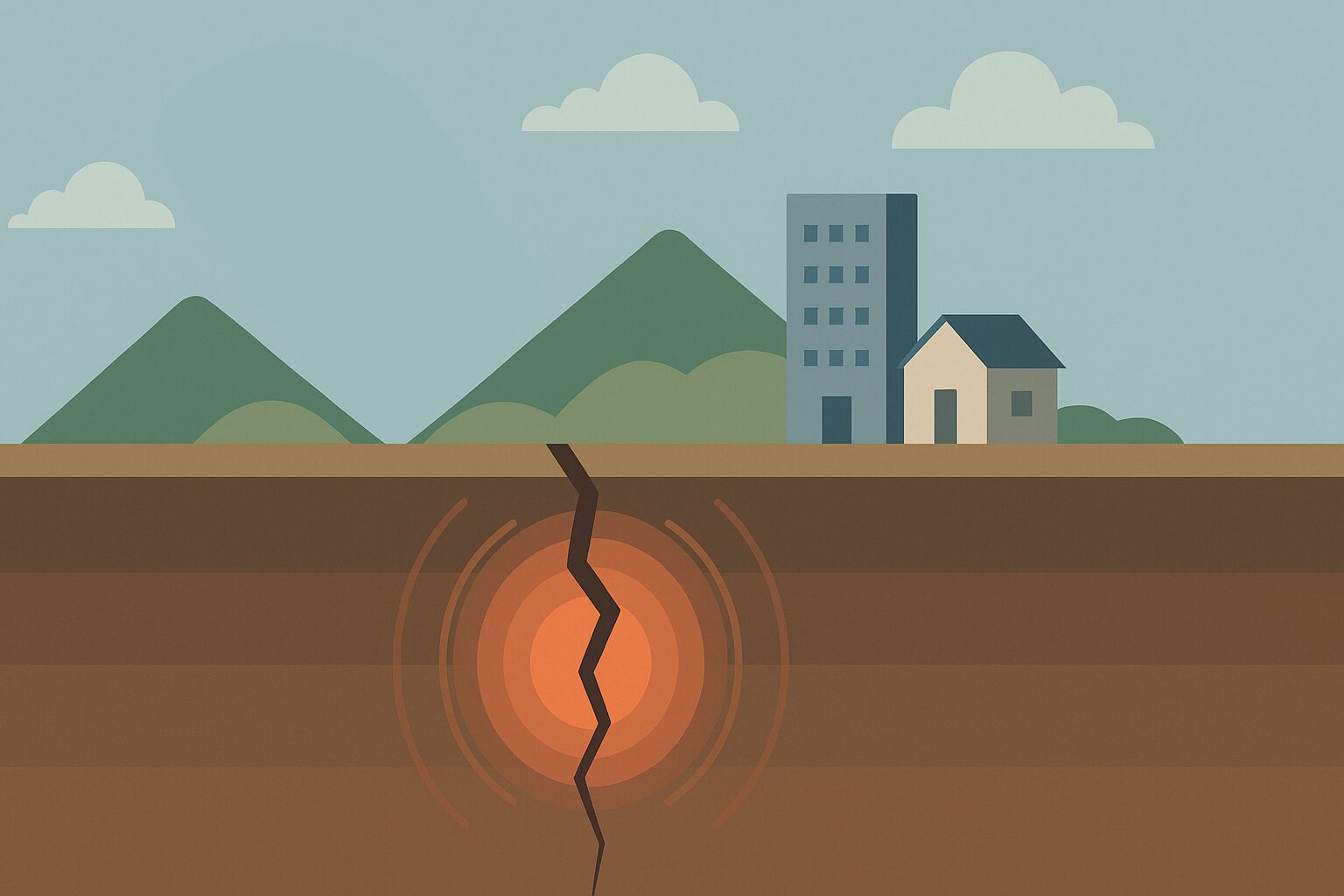

群発地震が起こるメカニズム

群発地震は、主に以下の要因によって引き起こされると考えられています。

1. 地殻の継続的な変形・応力増加

地殻に継続的に力が加わり、応力が増加することで断層が少しずつずれていき、連続的に地震が発生するのです。これは「本震-余震型」が応力の急激な変化によるものと対照的です。

2. 地下の流体(マグマ・地下水)の動き

マグマや高圧の地下水などの流体が地下の割れ目に貫入し、割れ目を押し広げることで地殻変動が生じ、地震が誘発されます。特に火山地域ではこのメカニズムが強く関連していますが、非火山地域でも地下流体の存在が原因となることがあります。

3. 応力変動による影響

地殻のごくわずかな変化でも地震活動に直結する「臨界状態」に近い場合、応力が変化するスピードが増すことで、地震活動が活発になります。

日本で発生した代表的な群発地震

それでは、日本で実際に発生した代表的な群発地震をいくつか紹介します。

松代群発地震(1965年〜1970年)

長野県松代町(現在の長野市)周辺で発生した、日本で最も有名な群発地震の一つです。約5年間にわたり、体に感じる地震(有感地震)が毎日のように発生し、最盛期には1日に数千回にも達しました。総数は70万回を超え、本震・余震の区別がない典型的な群発地震でした。

主な影響

- 大量の湧水による農作物への被害

- 地滑りや液状化現象の発生

- 家屋の倒壊や重要文化財の破損

- 地震予知研究の発展に貢献

伊豆半島周辺の群発地震

伊豆半島東方沖や伊豆諸島では、1800年代からの発生記録があり、近代的な観測網整備後も頻繁に群発地震が発生しています。この地域は火山活動が活発で、マグマの動きが群発地震に影響していると考えられています。

主な影響

- 家屋の損壊、がけ崩れ、インフラ被害

- 1989年には海底火山噴火を確認

- 地殻変動の観測

- 小規模な津波の発生

能登半島群発地震(2020年12月頃〜継続中)

石川県能登地方で2020年12月から活発化し、現在も継続している群発地震です。火山がない地域での群発地震として、専門家からも注目を集めています。

特徴と影響

- 地震波データの解析により、非火山地域である能登半島下に地殻流体が広範囲に存在することが判明

- 2024年1月1日の能登半島地震(M7.6、最大震度7)との関連性

- 死者240人以上、住宅被害6万7000棟以上の甚大な被害

- 地盤隆起などの地殻変動

トカラ列島群発地震(活発化)

鹿児島県トカラ列島周辺では、過去に何度も群発地震が発生しており、2025年6月24日以降は特に活発な活動が続いています。7月3日には悪石島で震度6弱を観測する地震が発生し、これは過去のトカラ列島の群発地震で最大の揺れでした。

主な影響

- 学校の校庭や建物のひび割れ

- 住民の不安増大と学校の臨時休校

- 希望者の島外避難

- 地殻変動の観測

群発地震への対策と心構え

群発地震は、発生場所の地質状況や地震の規模、継続期間によって異なる影響をもたらします。以下の点に注意することが重要です。

1. 継続的な警戒

群発地震は長期間続く可能性があるため、一時的な警戒だけでなく、継続的な備えが必要です。

2. 情報収集

気象庁や自治体の発表をこまめに確認し、状況の変化に備えましょう。

3. 避難準備

必要に応じて避難の準備をし、避難経路や避難場所を確認しておきましょう。

4. 心理的ケア

頻繁な揺れは精神的な負担を与えます。不安を感じた場合は、一人で抱え込まず、家族や専門機関に相談しましょう。

まとめ

群発地震は、「本震-余震型」とは異なり、似たような規模の地震が繰り返し発生する現象です。地下の流体や地殻の応力変化が深く関係しており、発生場所や規模によっては家屋の損壊や住民の不安を引き起こすだけでなく、大規模地震の引き金になることもあります。

現在も各地で群発地震が発生している状況を踏まえ、継続的な観測と適切な情報提供、そして私たち一人ひとりの備えが重要です。

コメント